骨粗鬆症ℚ&Å 研修医編

研修医からの骨粗鬆症に関する質問コーナーです。

骨粗鬆症という病気の捉え方・若い頃からの予防方法・薬の選び方などを書きました。

概念・予防編

Question:

Question:

骨密度が年齢とともに低下するのは生理的な現象だと思うのですが、骨粗鬆症という病気をどのように捉えたらよいでしょうか?

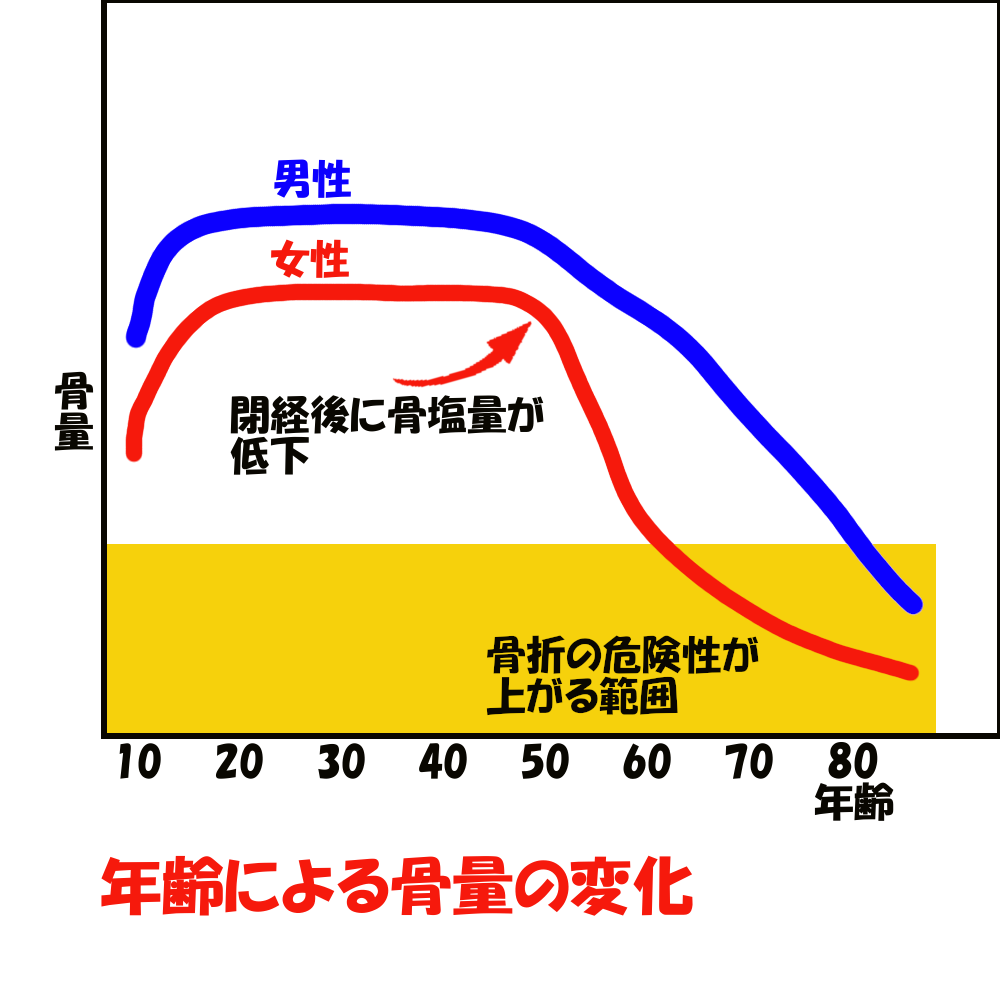

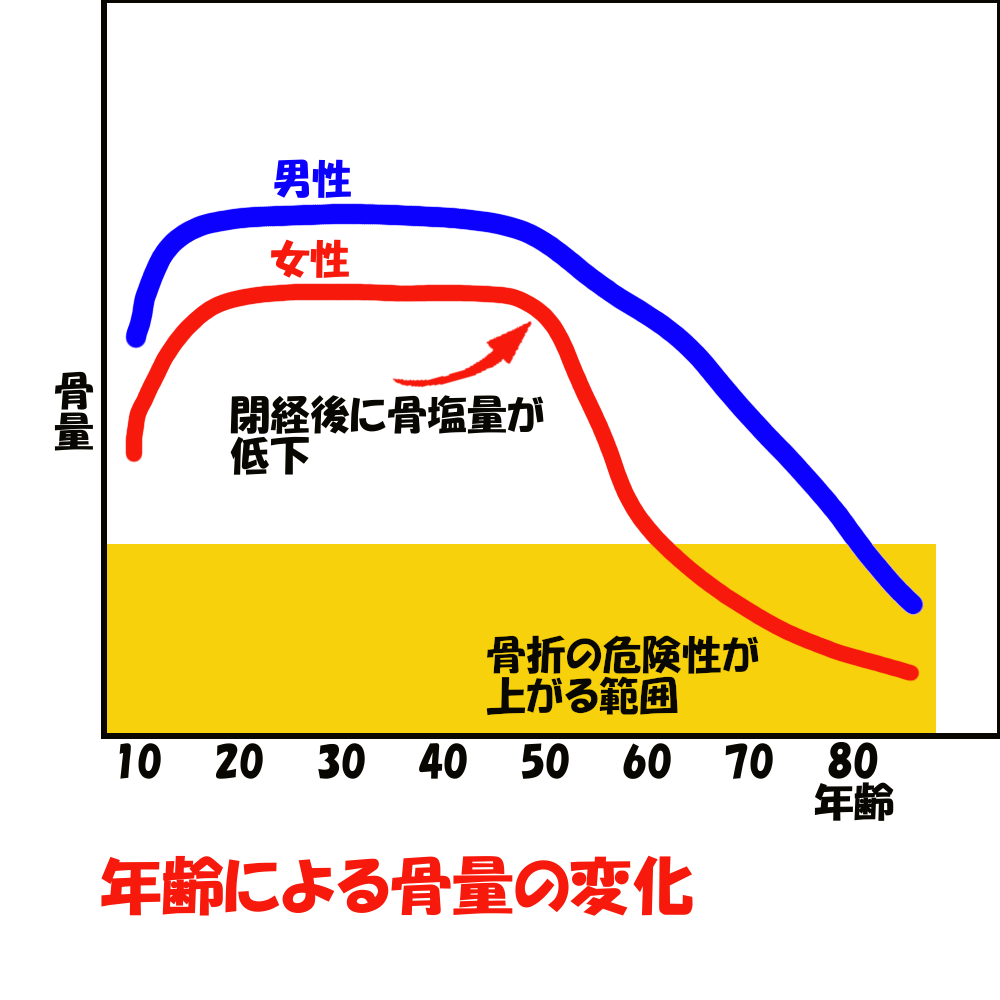

確かに 年齢とともに骨密度は低下します。

若い頃に運動をして、その後も適度に運動を続けて バランスの良い食事を摂っている人は 骨粗鬆症にはなりにくいです。

しかし 平均的な骨密度を見ると、特に女性では 閉経をきっかけに 骨塩量が著しく低下します。平均的な女性なら 80歳になると骨粗鬆症と診断されます。

私が診た患者さんのことを話します。

②73歳の女性: 普段と同じような生活をしていたが、寝ている状態から起き上がる時に腰骨(腸骨稜:ベルトをかける骨です)の違和感を感じるようになり 整形外科を受診されました。診察をして 腰椎を押さえても痛みはなく 念のため 腰椎のレントゲンを撮影しました。すると、第一腰椎圧迫骨折を認めました。MRIも撮影しました。MRIでも 新鮮圧迫骨折でした。つまり、骨粗鬆症のある方は こけなくても 圧迫骨折を起こすことがあります。

③65歳の女性: 普段と同じような生活を送っていました。6か月前から 中腰になると腰の重い感覚が出るようになりました。2か月前には 普通に立っているだけで 腰の重い感覚~痛みが出てきました。寝転ぶと 痛みは消えます。寝返りを打っても痛くありません。整形外科を受診して レントゲンとMRIを撮影しましたが、骨折などの異常はありません。診察所見も異常はありません。筋肉・靭帯・関節・ヘルニアなどの痛みではなさそうです。骨密度も測定して 骨粗鬆症があるため ビスホスホネート薬を投与しました。1か月すると、重い感じは改善してきました。2か月後には 症状は無くなりました。つまり、この患者さんは、骨粗鬆症からの腰の違和感だったと考えられます。

極端な例もあるかもしれませんが、このような患者さんには 骨粗鬆症の薬を積極的に投与するべきです。

ほとんどの場合、骨粗鬆症の薬を投与する目的は 骨折の予防です。

骨密度の数値はあくまで目安です。

ほとんどの場合 あくまで予防の薬なので、その方が骨折しやすそうかを予測して 薬の効果・副作用も考えて 薬を選びましょう。

例えば 私が骨粗鬆症にならないようにするには どうしたらよいのですか?

予防法を 年代ごとに教えてほしいです。

20歳代からそのように意識することは 非常に良い心がけだと思います。順番に その時の年代にとって良い方法を考えましょう。

①18歳まで: 実は この時期が一番重要です。この文章を見ておられる方は ほとんどがそれ以上の年齢の方だと思います。したがって、子供・孫のことを思い浮かべて読んでいただきたいです。骨密度は1~4歳と12~17歳の 二つの時期に特に上昇します。骨密度を上昇させるために大切なことを 重要な順番に書きます。

1⃣運動: 運動をすることで 骨に負荷をかけて 骨密度を上げます。特に 荷重的な運動が良いとされています。(例えば、走ったり・飛んだり・踏ん張ったりする運動は 荷重的な運動です。水泳は非荷重的な運動です。)長時間の運動が良いとされています。(運動の強さや回数よりも 時間をかける運動のほうが より効果的に 骨密度を上げます。)

2⃣カルシウム摂取: バランスの取れた食事をするのはもちろんですが、カルシウムをしっかり摂取することが 特に大切です。そのほか、ビタミンDも不足しやすいので ビタミンDを意識して摂取するのも大切です。

②19歳から50歳: 男性・女性ともに 骨密度が高い時期です。この時期の目標は 骨密度を低下させないことです。適度な運動と 適切な食事が大切です。ただし この年齢でも、大腿骨近位部は 骨密度が減りやすいです。(腰椎の場合 YAM値の基準は20~44歳ですが、大腿骨近位部の場合 YAM値の基準は20~29歳です。これは 大腿骨近位部の骨密度が 20歳以降 大きく減少することからそのように基準を作っています。)そこで この時期には 大腿骨近位部の骨密度を上昇させる様な運動をしたほうが良いです。

1⃣運動: 強い動的荷重運動がおススメです。例えば ジョギング・ダンス・ジャンプを伴う運動です。これらの運動を行うと、大腿骨近位部の骨密度が保たれやすいです。

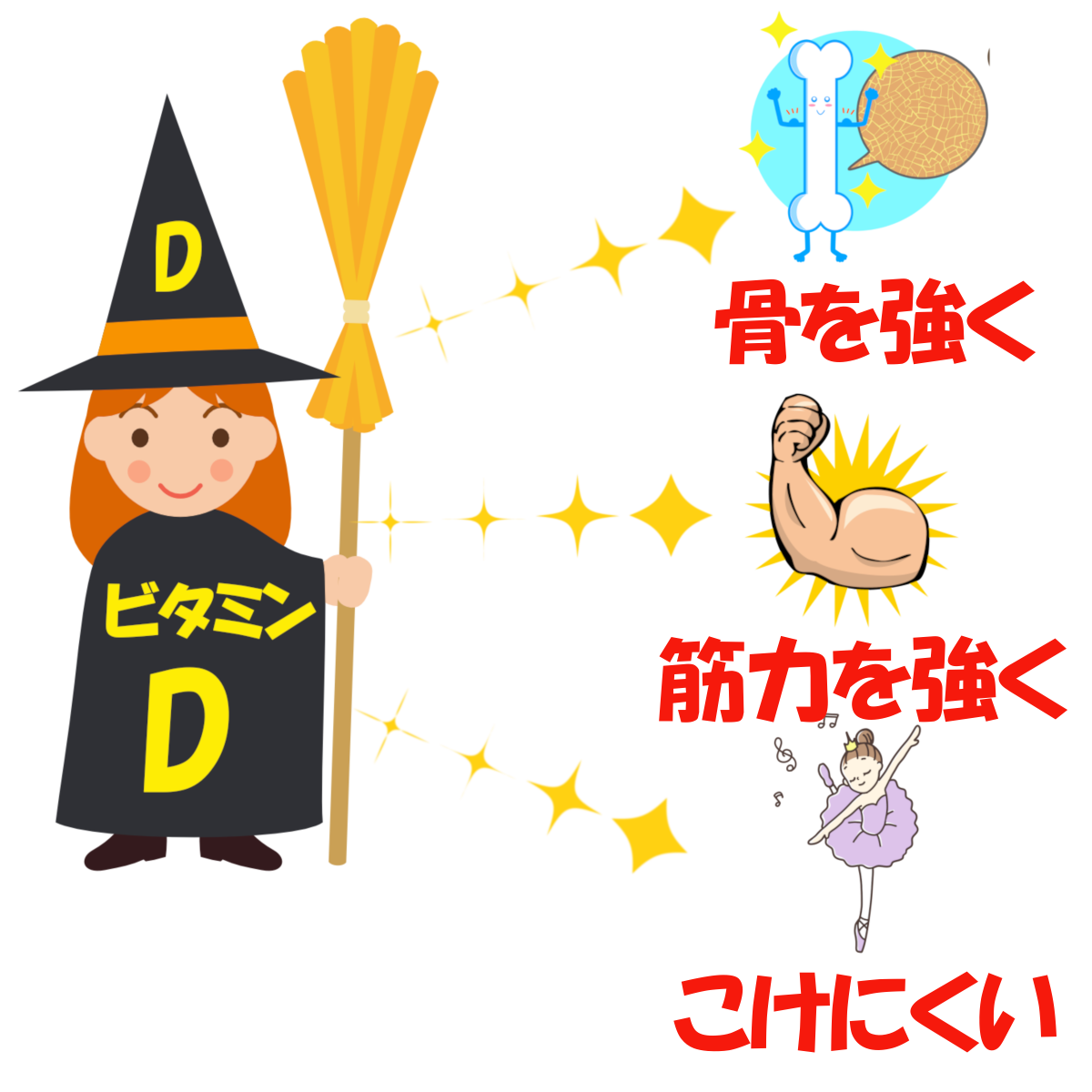

2⃣食事: カルシウム・ビタミンD・ビタミンK が キーワードとなります。これらを摂取し、1日15分間 日光に当たる(ビタミンDが活性化します)ことで 骨粗鬆症になりにくいです。

③51歳以降: 特に女性は、閉経後から 急激に骨密度が減少します。これは ホルモンバランスの変化によるものなので 仕方がないです・・・とは言え、様々な対策があるので 知っておきましょう。そして、出来ることから実践しましょう。男性は骨密度の減り方は緩徐です。が、女性同様 運動・食事には 気を付けましょう。

1⃣運動: 動的荷重運動がおススメです。強い動的荷重運動(例えば ジョギング・ダンス・ジャンプを伴う運動)を行うと、大腿骨近位部の骨密度が上昇しやすいです(逆に腰椎骨密度は低下)。弱い動的荷重運動(歩行や太極拳)を行うと、腰椎骨密度が上昇しやすいです(逆に大腿骨近位部の骨密度は低下)。これらを両方行うことで 腰椎も大腿骨近位部も 骨密度が上昇します。

2⃣食事: カルシウム・ビタミンD・ビタミンK が キーワードとなります。これらを摂取し、1日15分間 日光に当たる(ビタミンDが活性化します)ことで 骨粗鬆症になりにくいです。

3⃣体重管理: 極端に痩せたり太ったりすると 骨折しやすくなります。

4⃣たばこ: たばこを吸っている人は 骨折しやすいです。例えば 大腿骨近位部骨折の危険性は ①非喫煙者:②禁煙者:③喫煙者 男性①:②:③=1:1.11:1.82 女性①:②:③=1:1.42:1.85 です。

5⃣飲酒量: 1日のエタノール摂取24g(15度のお酒なら200ml・5度のビールなら600ml)以上の男女で骨粗鬆症性骨折リスクは38%上昇・大腿骨近位部骨折リスクは68%上昇した。

診断編

骨密度は いろんなところで測定しますが、どうしてでしょうか?

病院によって 測定する場所が違います。病院にある機械によって 測定できるところが違うからなんです。腰椎・大腿骨近位部・橈骨骨幹部・第2中手骨・踵骨で測定することが多いです。

本来なら DXAという装置を使って 腰椎・大腿骨近位部 二か所の骨密度を測定し、低いほうの数値で判断するのが良いとされている。

その理由は、

①この二つの検査は 精度が良い。

②検査をする患者さんに 変形性関節症(変形性脊椎症や変形性股関節症)がある場合、その部位の正確な骨密度が測定できません。変形性関節症があると、その部位で骨密度の検査をすると 数値が高く出るのです。そこで、腰椎・大腿骨近位部 二か所の骨密度を測定し、低いほうの数値で判断するのです。

とは言え、他の部位で計測する値も 5パーセント以下の誤差と言われているので 大まかに骨粗鬆症があるかどうかを診断するには 問題はありません。

治療編

どのような方に 投薬を開始したら良いでしょうか?

投薬の目的は 骨折を起こしにくくすることが多いです。

従って、今後 骨折しそうな人を選ぶことが重要です。

以下に 原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準を大まかに書きだします。

① 立った状態からこけた程度で 大腿骨近位部骨折や椎体骨折を起こしたことのある方

② 骨密度がYAM70%以下の方

③ 骨密度がYAM80%以下、かつ 立った状態からこけた程度で骨折したことのある方

④ 骨密度がYAM80%以下、かつ 大腿骨近位部骨折の家族歴のある方

⑤ 骨密度がYAM80%以下、かつ FRAXⓇの10年間の骨折確率が15%以上の方

FRAXⓇの計算は こちらを参照して行ってください。

以上を参考にして 投薬の開始を検討します。

あくまで 骨折の予防薬なので 基準を満たしている人みんなに 投薬するわけではありません。

多くの薬がありますが、結局 どの薬を選べばよいのでしょうか?

投薬することを決めた後に どのような薬を処方するのか。

私も しばしば悩みます。私見ですが 参考にして下さい。

以下に 評価すべき項目を挙げます。

①その患者さんにとって どの程度必要性があるのか

②投与経路をどうするのか(内服・注射)

③薬の作用機序が理にかなっているか

等です。

それぞれの項目ごとに患者さんを評価して、薬を決めましょう。

| ①必要性 |

| 必要性 | キーワード | 具体的な患者像 | 薬 |

| 低 | 副作用が軽い | 60歳未満 YAM70%以上 |

ビタミンD₃薬 |

| 中 | バランス | 閉経後~60歳 YAM65~80% |

SERM(女性) ビスホスホネート |

| 高 | 効果が高い | 60歳以上 YAM60%未満 |

副甲状腺ホルモン薬 ビスホスホネート |

| ②投与経路 |

| 投与経路 | キーワード | 具体的な患者像 | 薬 |

| 内服 | 処方し易い | 外来 食事を摂れる人 |

ビスホスホネート SERM ビタミンD₃ |

| 注射 | 食べれない患者さん | 寝たきり 食べれない |

副甲状腺ホルモン薬 ビスホスホネート |

| ③作用機序 |

| 作用機序 | キーワード | 具体的な患者像 | 薬 |

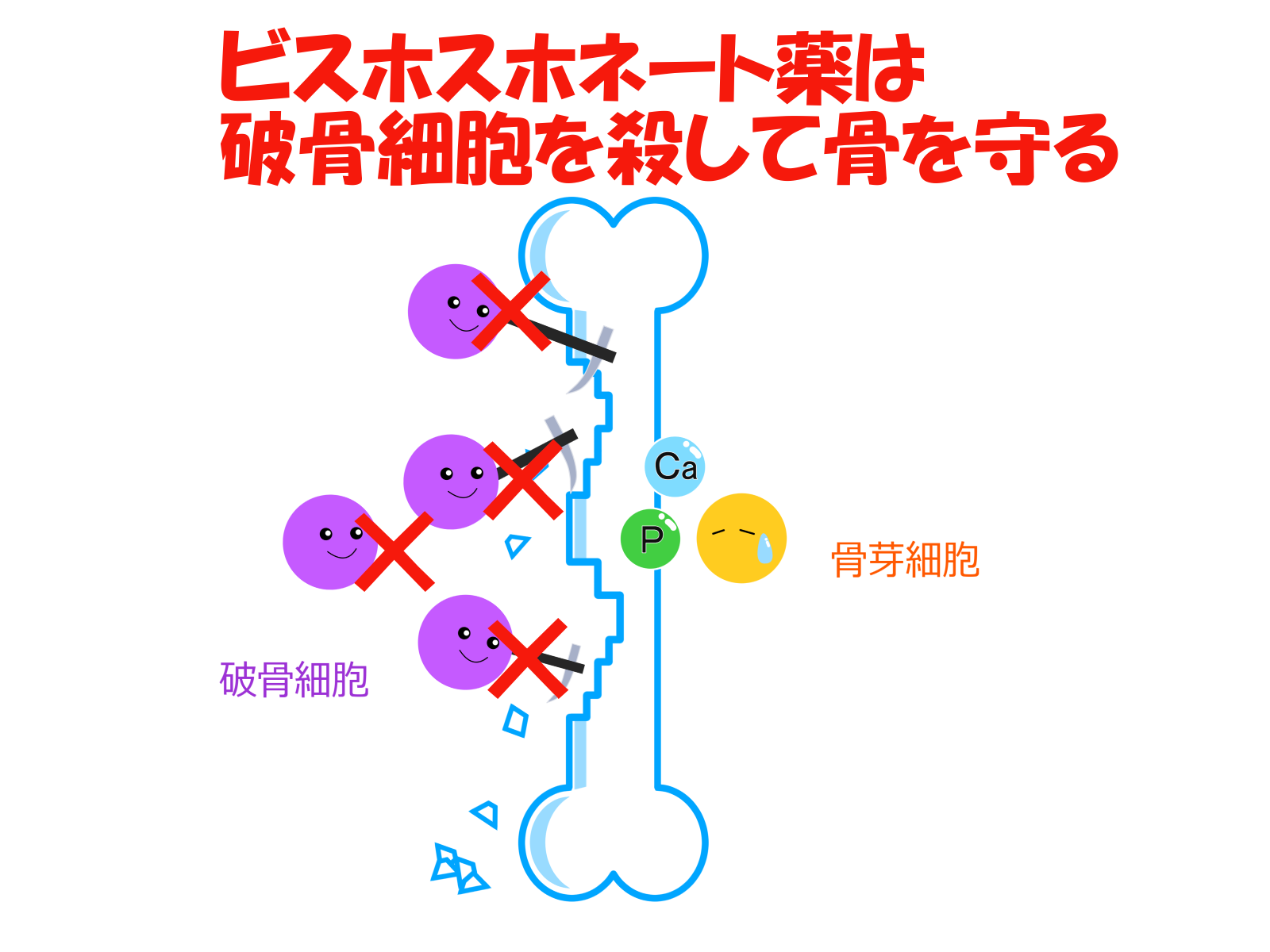

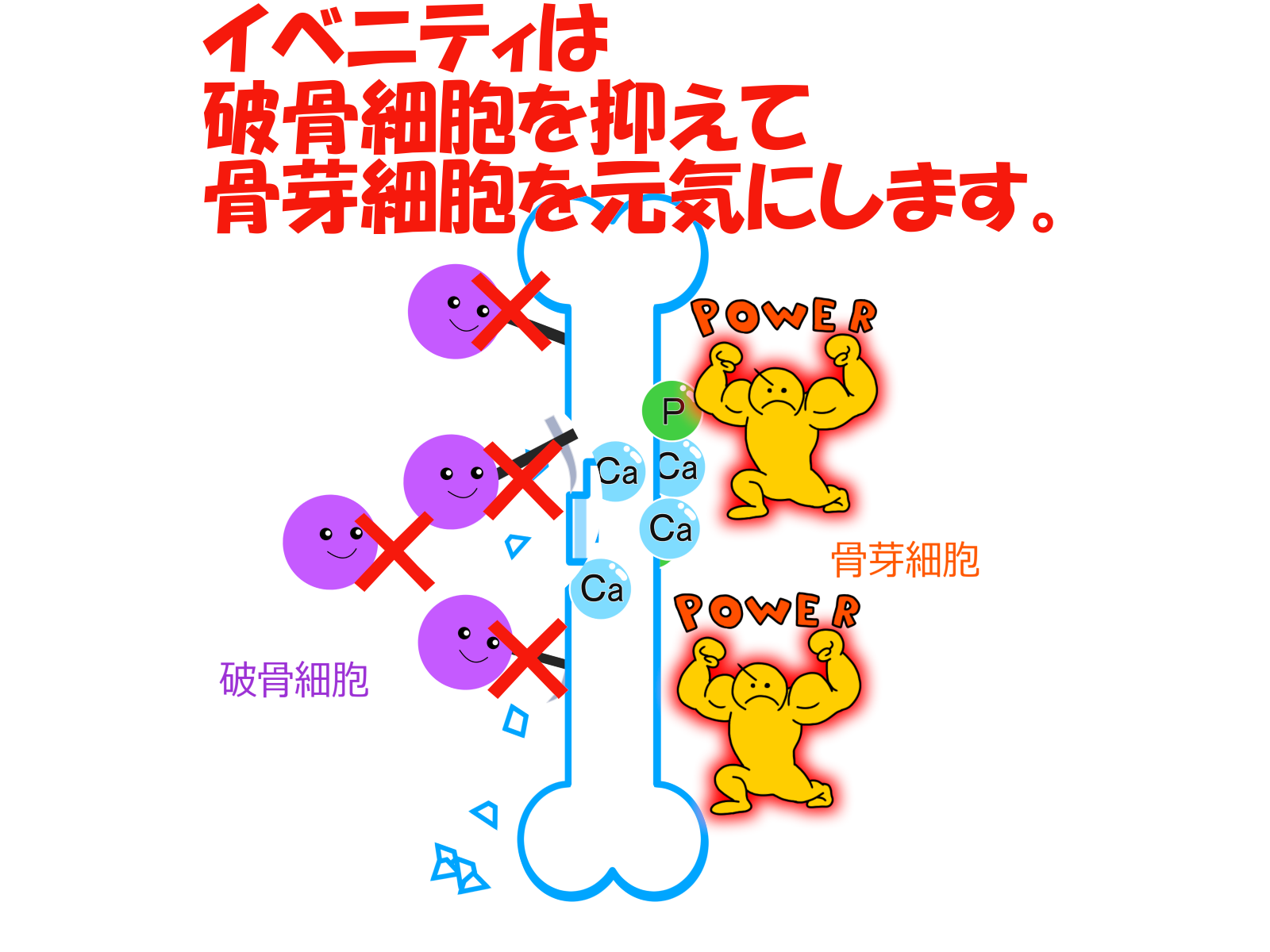

| 破骨細胞を抑制 | 強い効果 | 多くの方 | ビスホスホネート 抗RANKL抗体薬 |

| 骨芽細胞を刺激 | 骨も作ってしまう | 骨折の既往のある人 YAM60%未満 |

副甲状腺ホルモン薬 |

| 女性ホルモン様作用 | 閉経後 | 閉経後~60歳 YAM65~80%女性 |

SERM |

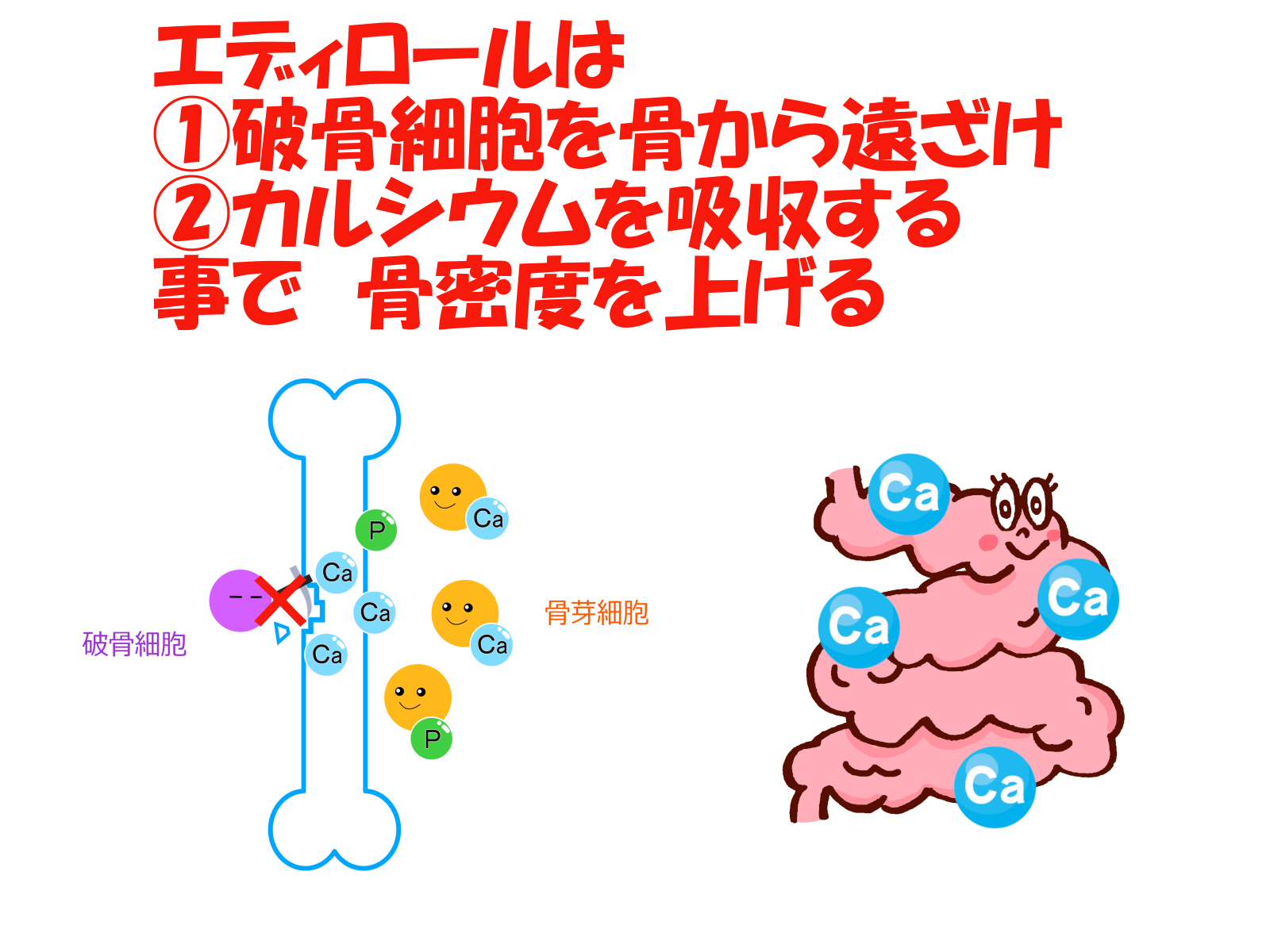

| ビタミンD₃ | 副作用が軽い | 軽度骨粗鬆症 | ビタミンD₃ |

日本で保険適応のある薬で 効果が高いと思う5種類の薬の中から選びました。

それぞれの薬ごとに 禁忌や副作用があります。

大まかに薬を選んで、そこから絞ってきましょう。

論文編

骨折の予防について 参考になる論文を教えてください。

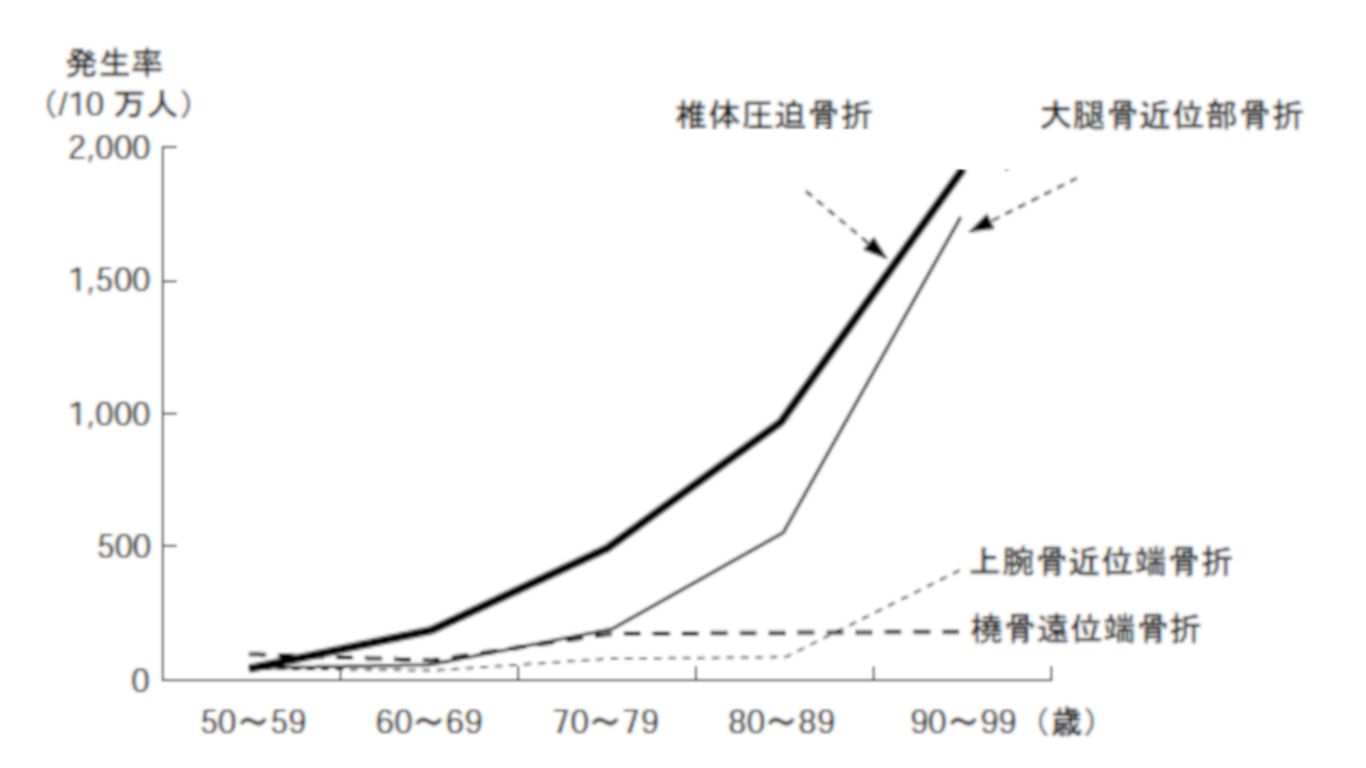

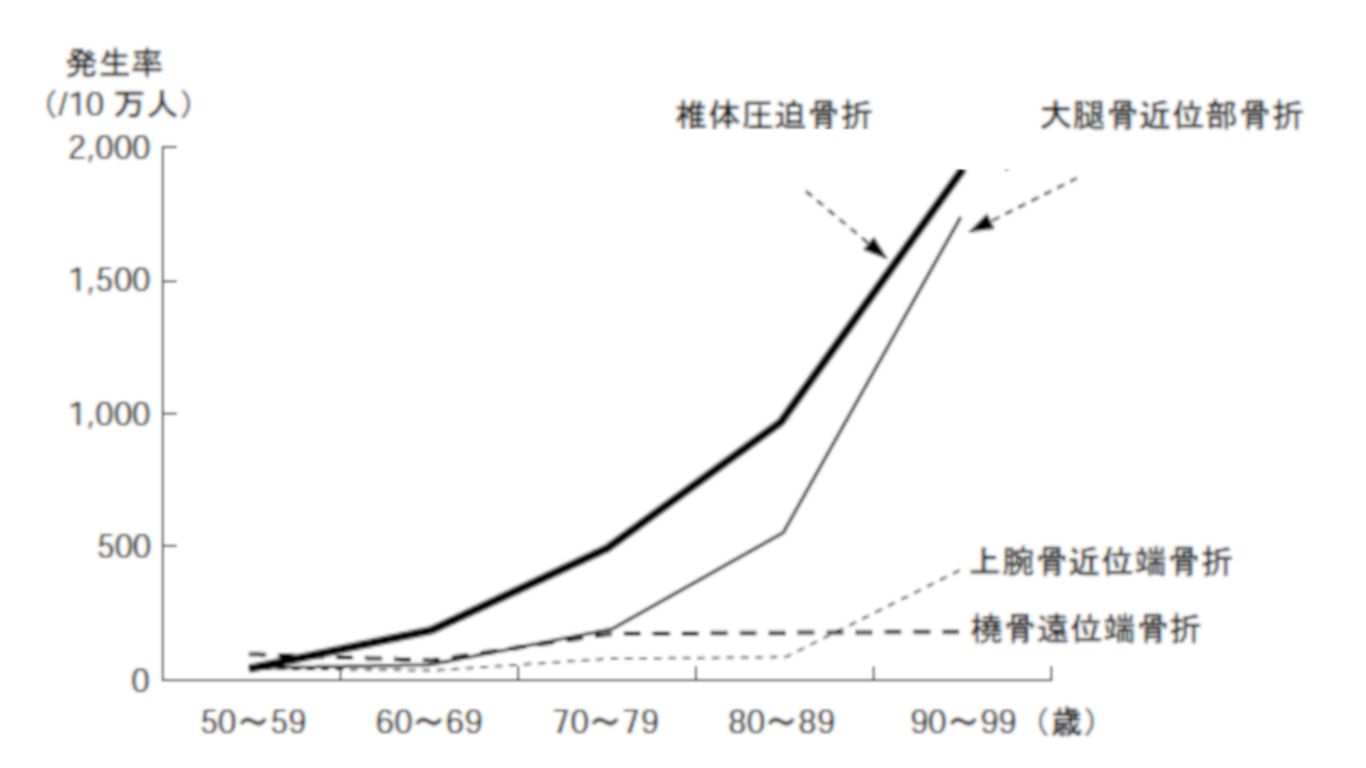

下に書くのは 佐渡市で骨粗鬆症が原因で骨折した人の発生数と発生率を示すグラフです。

(佐渡市は地理的な特徴から この様な調査が他の地域と比べて行いやすいのです。)

Sakuma M, et al:Incidence and outcome of osteoporotic fractures in 2004 in Sado City, Niigata Prefecture, Japan. J Bone Miner Metab 2008;26:373-8.

このグラフを見ると、椎体圧迫骨折は60 歳代後半から加齢とともに増加しはじめ指数関数的に増加し,大腿骨近位部骨折はやや遅れて70 歳代から急速に増加しています。

また,上腕骨近位端骨折は60 歳代以降に若干の増加を認め,橈骨遠位端骨折の発症には年代による違いを認めません。

このことから、年齢により 骨折予防のターゲットを少し変える方が理にかなっています。

70歳までは 椎体圧迫骨折

70歳からは 大腿骨近位部骨折を予防すべく 薬剤を選択するのが適切です。

関連記事: